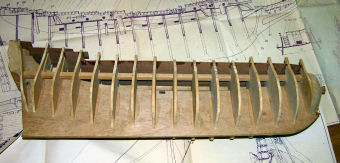

フレームにはやすりがかけられており、まず滑らかな曲線になっているように見えた(後で少し後悔することになるのだが)。甲板の下地合板も接着済みだ。設計図も色あせて所々破れ目がある。少々の歪みは目をつぶってゴー

ここには写っていないが掃除機がすぐ手前の右側に陣取っている(制作時のゴミをすぐに吸い取るため)

1×3㎜の板を張る

ナイフと木工ヤスリ、ノギスで計りながら削り出す

時間のあるとき少しずつ作業を進める

最終的には500番紙ヤスリで仕上げる

20年ほど前に製作を始めたばかりの木製帆船模型「ワサ」があります。この帆船模型に取りかかる前に「メイフラワー」、「バウンティー」、「コンスティチューション」等製作完了していました。また「エンデヴァー」もリギングの途中でストップしたままです。その後仕事が忙しくなったため、しばらく製作を中止していました。すると、次第に製作意欲が冷めてしまい、20年放置されてしまうことになりました。定年退職して暇になったら再度挑戦と思っていたのですが、またまたフルタイムの勤務をする羽目となってしまい、再開できなかったのですが、仕事になれるに従い少し余裕も出てきたので最後まで作り上げる決心をしたのが2007年9月でした。製作記を綴ることによって最後まで行き着けるよう努力してみたいと思います。

| イントロダクション | 船体下地張り | 船体化粧張り | キール部化粧張り~船首造作 |

| 部品作成ー1 | |||

2007年9月17日連休の最後の日朝に製作開始を決心した

|

|

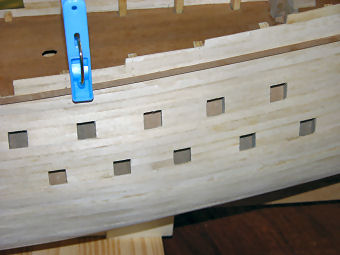

| 昔を思い出してみるとこの帆船模型(コーレル社WASA)を購入したのは金沢市瓢箪町の中部模型だから30年位前だと思う。つまりまだ金沢にすんでいたころに購入したものだ。そのころネット販売など無かったのは当然ですよね。その後何度も引っ越しを重ねて現住所を終の棲家とすることになった。 | 左の画像とおなじ船体 フレームにはやすりがかけられており、まず滑らかな曲線になっているように見えた(後で少し後悔することになるのだが)。甲板の下地合板も接着済みだ。設計図も色あせて所々破れ目がある。少々の歪みは目をつぶってゴー |

|

|

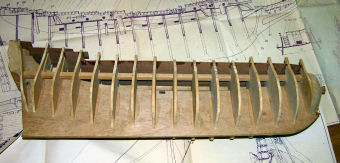

| 製作現場はこのようになっている。 ここには写っていないが掃除機がすぐ手前の右側に陣取っている(制作時のゴミをすぐに吸い取るため) |

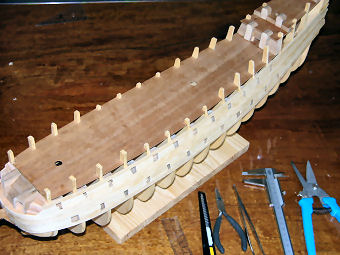

まず甲板上の小物(入り口や木壁など)を作る。 1×3㎜の板を張る |

|

|

| これらの小物を木工ボンドで所定部位に貼り付ける。 | 船首部の出入り口(斜めに切るのが結構難しい)。 |

|

|

| ヤードやマストは丸棒から切り出していく ナイフと木工ヤスリ、ノギスで計りながら削り出す 時間のあるとき少しずつ作業を進める |

制作中のマスト像 丸くしたり四角にしたり直径もテーパーをかけたりで手間がかかる 最終的には500番紙ヤスリで仕上げる |

ここまでで1週間(9月22日)

本日より船体張り

|

|

| 下張りの板は熱湯に浸し引き出しの取っ手などを利用して曲げておく |

まち針を利用して木工ボンドで貼り付けていくのだがフレームの合板が堅くて苦労する(長期に放置していたためか非常に針が刺さりにくくなっている)。 |

|

|

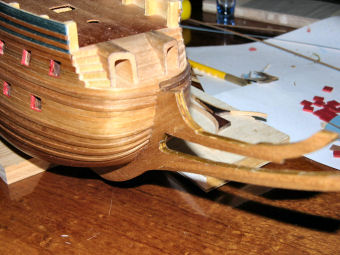

| 船首の階段も接着して船体のカーブにあわせてヤスリをかけておく 左右はなるべく均等に張っていかないと歪みが出てくる |

大砲の窓はこのように略式となっており半分くらいの砲身を差し込むようになっている。この部材(やや黒色のコの字部材)は黒色に塗ってから接着すべきだったと後で後悔することになった |

|

|

| 窓のくりぬきは結構手間がかかる コの字部材の縦側面にあわせ図面通りに四角に開ける | すでに甲板下地は接着済みなので、このように船体を張ってしまうと後からコーキングは出来ない これまで製作した船体を見るとコーキングは必須ではないようだ |

|

|

| 最後尾の化粧張りは前もって行っておくこと (船体側面の化粧張りのとき断面が出ないようにするため) | 下張りはここまでとする 最下端部は開けておく(大砲窓を開けた木くずを排出するため) |

以上10月7日まで

次は船体化粧張り

|

|

| 船体化粧張り第一枚目 これで船体の優美なラインが決まるので図面に従って慎重に |

全部を1度に張ってしまうと窓の部位がわからなくなるので、その点を考慮して1部を張ってから窓開けをして、さらに張足してその部を開くようにする |

|

|

| 両側窓を開けた状態(船首) | 両側窓を開けた状態(船尾) |

|

|

| 船底部のマホガニー材を張り始める(この前に開けたままになっていた船底の下張りを完成させておく) | キール部分は左右に差がないように修正しながらマホガニー材を張っていく 何とかうまくいった |

|

|

| 船体中央部のアップであるが少し隙間がある(木材が堅くなっているので慎重に瞬間接着剤とボンドで接着していっても隙間が出てきてしまった) | 船首部は部材をナイフやカンナでテーパーをかけて(現物あわせ)から接着する 少々隙間が出来てもあまり気にしない ペーパーをかけるときれいになることが多いし、気になるときは細い部材を埋め込んで修正する |

11月10日の時点でここまで

これから2層めの化粧張りを完成させ、ナイフやサンドペーパーで磨き、いったんつや消しクリアラッカーで塗装する その後船首キールを取り付け船首から船尾までのキールにウォルナット化粧張りを行い船首部の取り付けまで行う

|

|

| 化粧張り完成 船首側 軽くクリアラッカーつや消しで塗装してある | 船体中央部 サンドペーパーは何度もかけ直した |

|

|

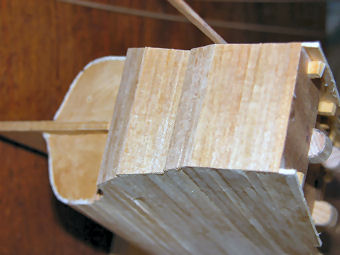

| 船首キール部のウォルナット張り 船体側の凹凸に合わせ細かく切れ目を入れる必要がある(現物合わせ) | 下地合板に合わせてよく切れるナイフでカットする 合板の断面はウォルナットカラーで塗装しておく |

|

|

| 船首キール部ウォルナット張り終わり | 船体キール部もウォルナット張り |

|

|

| 船尾部のウォルナット張りは両舷差が出ないように慎重に |

船首部の構造物は滑らかな自然な曲線を描くように試行錯誤しながらここまで出来た(この部分だけで2週間ほどかかった 考えているだけの時間が長かったと思う)参考にしたワサ博物館の画像はリンク参照 |

ここまでで少し疲れてきたのでワサ製作1時中止。以前より気になっていたメイフラワーのレストア、製作途中の(ロアーマストのシュラウド、ラットラインまででここ20年ほどストップしている)エンデヴァーの製作を再開することにした

メインである船体を制作中もヤード、マストや舷窓の窓蓋、舷室等を仕事先の昼休み等利用したりメイン作業に行き詰まった時に製作した

それらのうち画像に残すことが出来たものを見ていただきます

|

|

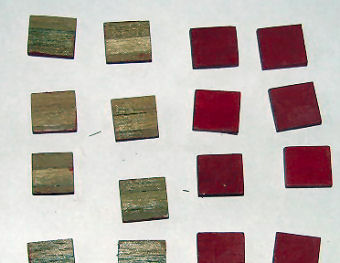

| 真鍮製の部品は長年の年月で錆びてしまっている これでも良いのだけれど |

一枚一枚真鍮磨きで錆を落としていく かなりの手間である 錆びにくいようにクリアーラッカーで軽く塗装 |

|

|

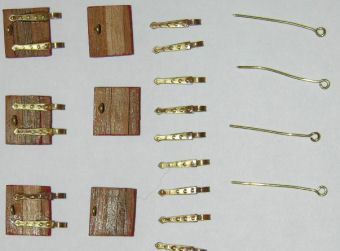

| 窓蓋を塗装しウォルナットを張り成型する | 0.5㎜の真鍮線を買ってきて右側の部材を作り窓蓋に通し、他の部材と併せて左の窓蓋を作る 反体側にも真鍮線をリング状にしておく |

|

|

| 船首の部材を模型店で買ってきた檜板を追加して現物に合わせて製作する これも骨の折れること極まりない 先に挙げたリンク先を参照した | ヤードの製作や塗装も同時進行である |

次回はどこまで進行することか メイフラワー、エンデヴァー一応終了したので、再開したいと思っています