ツリガネムシ

アレはボクが水槽に湧いたユスリカと戦ってたときだった…

何気に水槽見ると

なんか… ウチのオルナティたちの肌?が荒れてきた?

そんな感じだった。

ウロコのところどころが剥げてきたみたいな…

そんな感じにも見えた。

あぁ…コレは?あれか?エピスティリス?

ん?でもなんか違うな?エロモナス的な何か?

なんとなく肌荒れっぷりが

昔飼ってたセネがルスに似てる…

もしかして死んじゃうの?

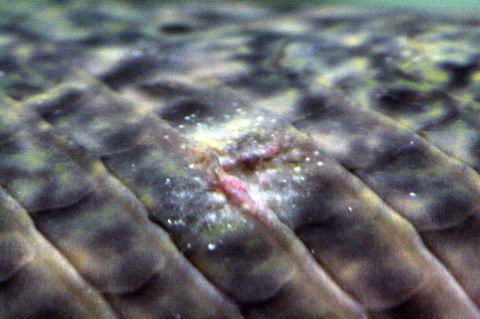

赤斑のアップ。

周りに白い点。

顔の横にも…

頭のてっぺんもハゲた…

で、色々調べてみるとやっぱりエピスティリス症のようだ。

水質が悪化すると発生し易いらしい… 思い当たる節もある。

この症状が確認出来た少し前に水質を計ったら…

亜硝酸がヤベェ数字叩き出していたぞッ!!

って感じだったから。

ちなみにエピスティリス症とは?

原生動物のエピスチリスの一種である有柄繊毛虫の付着が原因。

体表や鰭に米粒の様な白点が生じ

次第に潰瘍が出来るので穴あき病の様な症状に似てくる。

鱗の隙間ではなく、鱗の表面に付着するのが特徴。

原因生物

原生動物のエピスチリス(Epistylis)の一種である有柄繊毛虫。

生態

エピスチリスは魚体を着生の場として使用するだけで

魚体から栄養を吸収する事はなく

先端の繊毛で水中のバクテリア類を捕食して生活する。

枝分かれした柄の先が、逆吊鐘状の構造をしている為、ツリガネムシと呼ばれる。

12℃以下の水温では、魚体から離れてシストを形成する。

顕微鏡で見ると虫が確認できる。

好発時期

水温12度以上の時期で発生。

30度を超えても死滅しない。

症状

鱗に米粒大のエピスチリスの群体が1〜2ヵ所生じ

一見、水カビ病の様に見えるが、菌糸は指で摘めるほど長くないので区別出来る。

池中の汚泥が付着して水カビ病の泥かぶりの様に見える場合もある。

白点は次第に拡大し、やがて着性している部位の皮膚は充血して発赤する。

さらに、患部の鱗が部分的に立鱗したり、剥がれて潰瘍となる為、穴あき病の様になる。

また、この時期になると体表を擦り付けるような動作をする。

だそうだ。

ふ〜ん・・・?

なんかややこしいの。

そんでで治療法なんじゃが

トロピカルN,リフィッシュが効くらしい。

ほう?助かるな。

それならポリプティ駆除で腐るほどあるよ。

(あとでホントに腐ってて酷い目遭うがそれはまた別の物語)

そんなものが効くなんて所詮は虫か… ふっ。

で、トロピカルを規定量ぶち込んで一週間ほど様子見。

薬浴して一週間で写真みたいな感じになった。

コレは… 多分治りかけてるんだと思う。

赤斑が大分治まってきた感じ。

患部周りの白い点も随分と消えた。

ただ、患部のウロコがボコンとえぐれた感じになってしまったが…

とにかくコレはトロピカルが効いてるンだろうと判断し

さらに一週間。

合計二週間の薬浴。

もちろんその間も餌はやったし水も換えたよ。

で、薬浴を2週間で切り上げて…

あとは普通に管理していった。

もちろん亜硝酸数値も正常だ。

結局、症状… てゆーか、えぐれた傷跡が完全に治るのに

2ヶ月以上掛かってしまったが…

それでも一匹も死なせることなく完治できたのでメデタシメデタシ。

いやいや… 待て待て!!

ちっともメデタシじゃあねーーーーッッ!!!

せっかく治ったと思ったら

なんか頭の隙間?みたいなトコが

腫れあがってるゥゥゥゥ!!!

なんじゃこりゃぁ!!って叫びたい気分。

なんか肉が炎症起こしてて腫れた!

みたいな感じになったぞッ!!

これもエピスティリス症か?

治ったんじゃあねーのか!?

なんだかよく分からないが

この腫れはとくに治療する事なく勝手に治ったがね?

もう… 油断も隙もないね。